要求定義と要件定義の違いとは? UX視点で考える失敗しない開発の第一歩

2025.11.4

「まずは要件定義で…」その先入観、見逃せません

ある開発プロジェクトの初期フェーズ。

「まず要件定義から始めましょう」という言葉が当たり前のように聞こえてくる──そんなシーン、思い当たりませんか?

実はその“当たり前”の中に、プロジェクト成功の明暗を分ける見えにくい落とし穴が潜んでいます。そしてその正体が、よく混同されがちな「要求定義」と「要件定義」の違いにあるのです。

先に結論を言うと──

多くの企業では「要求定義=社内で考えるもの」「要件定義=外部ベンダーに渡すためのもの」と捉えられています。

この考え方自体は間違いではありませんが、要求定義が曖昧なまま要件定義に入ると、“価値のない仕様”が量産されるという落とし穴に陥りやすいのです。

もくじ

- 「そもそも何を作るのか」から始めていますか?——要件定義の前に考えるべき視点

- 要求定義と要件定義を混同したプロジェクトの落とし穴と代償

- 背景にあるのは、「目的と価値の定義」がないままのスタート

- これでスッキリ!要求定義と要件定義の違いとは?

- モヤモヤを構想に変える、要求定義という思考プロセス

- ・失敗の多くは「つまずき」から始まっている

- ・要求定義は「戦略」と「体験構想」をつなぐプロセス

- ・構想を段階的に育てる要求定義

- ・小さな検証を積み重ねことがもたらす3つの効果

- 実例で解説!「課題がわからない」から始めるプロジェクト初期の要求定義

- ・徹底した現場観察から始める要求定義

- 構想を可視化し、共通認識に

- ・このプロジェクトが示す「要求定義」の価値

- 構想を段階的に育てる要求定義:価値ある開発の“はじめの一歩”とは?

- 「要求定義ができてるつもり」になってない? UX視点で確認する「要求定義」セルフチェックリスト

「そもそも何を作るのか」から始めていますか?——要件定義の前に考えるべき視点

PIVOTでは「UXデザイン × 企業価値」の視点からの「定義の違い」を明確に、構想から実装へつなげる“戦略的な要求定義”を大切にしています。

このコラムでは、

・よくある誤解の正体

・要求定義と要件定義の違い

・失敗しないプロジェクト設計のヒント

を、UXの視点から紐解いていきたいと思います!

要求定義と要件定義を混同したプロジェクトの落とし穴と代償

言葉は似ているのに、意味も役割も実はまったく違う──。

それにもかかわらず、多くのプロジェクト現場ではこの2つの「定義」が混同されたまま始まってしまうことが意外とあるようです。

・「とりあえず要件定義しましょう」と始めてみたものの、実は誰も“何を実現したいのか”を明確にできていなかった。

・プロジェクトが進むごとに要件が増えていき、初期に決めたことがズレて、手戻りや仕様変更が多発。

・クライアントやユーザーが求めていた事とずれて、“作ったのに使われない”プロダクトができてしまった。

背景にあるのは、「目的と価値の定義」がないままのスタート

これらの失敗に共通しているのは、“要件(何をどう作るか)”の前に、”要求(何のために・なぜ作るか)”が明確になっていないということです。

本来、プロジェクトの出発点であるべきは,

誰のために、どんな体験を届けるために、どんな価値を実現するのか…という「要求」の部分。

これを明確にしないまま開発をスタートしてしまうと、目の前の課題に応じて要件がブレてしまい、“作っては直す”の悪循環に陥ってしまいます。

これでスッキリ!要求定義と要件定義の違いとは?

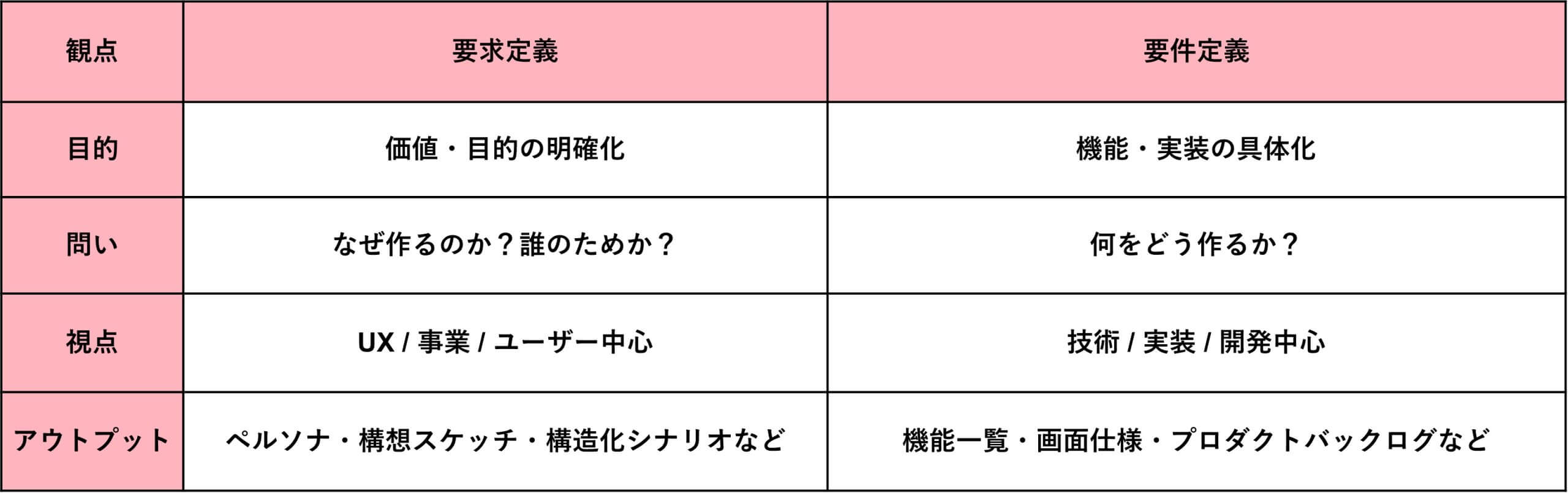

開発現場でしばしば混同されがちな「要求定義(Requirements Definition)」と「要件定義(Requirements Specification)」。しかし、両者には明確な違いがあります。それは、「どの視点で、何を決めているのか」という“問い”のレベルです。

この違いは単なる用語の違いではなく、ユーザー価値を起点にプロジェクトを設計できるかどうかという“本質的な姿勢”に関わるものです。

要求定義を飛ばして要件定義から入ってしまうと、本当に必要な価値体験が実現されないまま、仕様や実装だけが進んでしまうリスクがあります。

モヤモヤを構想に変える、要求定義という思考プロセス

失敗の多くは「つまずき」から始まっている

プロジェクトの失敗要因としてよく挙げられるのは、「技術的な難しさ」や「人手不足」などですが、実際にはそれ以前の段階に原因が潜んでいることが多くあります。

たとえば─

- 要件のブレや仕様の解釈違いによる手戻り

- ユーザーに響かない“誰のため?”が曖昧な機能の量産

- 想定以上のコスト増・リリース遅延

こうした“よくある失敗”の出発点は、プロジェクト初期の目的や価値の不明確さにあります。

つまり「何を作るか」の前に、「なぜ作るのか」「誰のために、どんな体験を届けたいのか」という“構想”の部分が、曖昧なまま始まってしまっているのです。

要求定義は「戦略」と「体験構想」をつなぐプロセス

この構想の曖昧さを解消するために必要なのが「要求定義」です。

PIVOTでは、要求定義を以下のように捉えています。

・ ユーザー視点から、課題や期待を読み解く

・ 企業価値として届けたいものを言語化する

・ 未来の“あるべき体験”をストーリーとして可視化する

つまり、UXデザインと戦略をつなぎ、構想を要件へと橋渡しするステップが「要求定義」なのです。

構想を段階的に育てる要求定義

「要求定義」と聞くと、「最初にすべてを決めきる工程」だとイメージされがちですが、PIVOTが提案するのは、観察やスケッチから一歩ずつ検証し、段階的に構想を育てていくアプローチです。

具体的には──

- まずは観察し、構想を描いてみる

- スケッチや構造化シナリオでイメージを共有してみる

- 得られた共通認識をもとに、要件や仕様へ落とし込む

このように段階的に進めることで、手戻りやブレを防ぎながら、価値ある構想を確実に形にしていくことができます。つまり、“構想を育てる”とは、一歩ずつ小さな検証を積み重ねていくことでもあります。

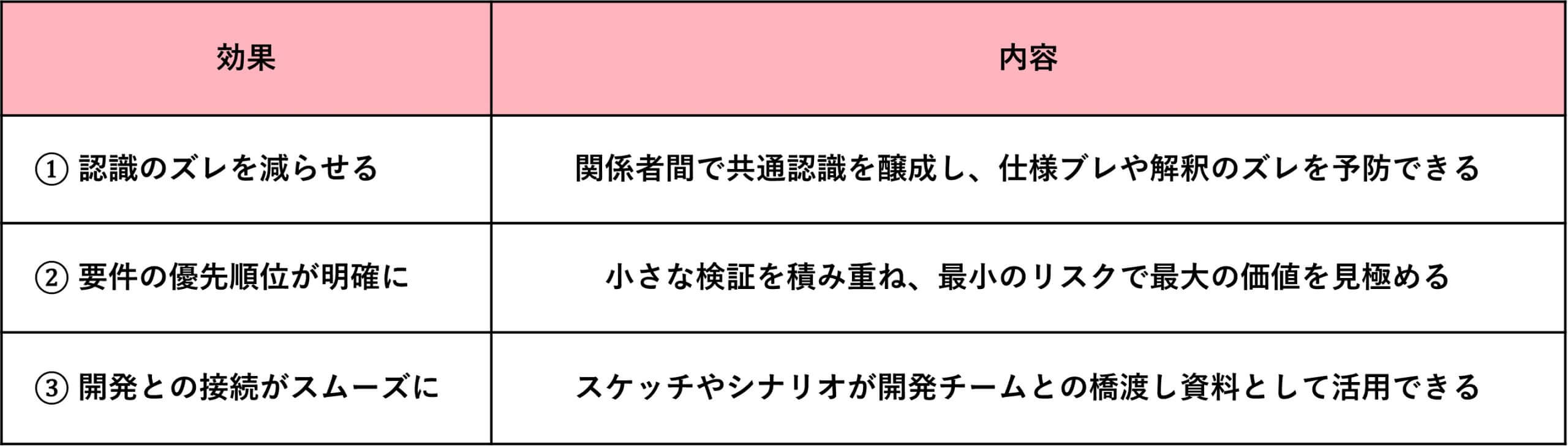

その積み重ねが、次のような具体的な効果を生み出します。

小さな検証を積み重ねことがもたらす3つの効果

要求定義を初期から丁寧に進めることは、無駄な工数やコストを抑えつつ、本当に価値ある体験を見極める有効な方法です。

PIVOTでは、この「構想段階からの要求定義」を、プロジェクトの“はじめの一歩”としてご提案しています。

実例で解説!「課題がわからない」から始めるプロジェクト初期の要求定義

クライアントである飲食店向けオーダー端末の開発企業様は、既存UIに対して漠然とした課題意識をお持ちで、PIVOTへご相談くださいました。

このプロジェクトの出発点は、「どこに課題があるか、正直わからない」という状態。つまり、“仕様や要件”以前の、まさに“構想”フェーズです。構想フェーズから段階的に進めることで、 混沌とした“モヤモヤ”を明確なサービスビジョンに変えられた事例をご紹介します。

徹底した現場観察から始める要求定義

PIVOTは、開発の前段として、数十店舗への実地調査を実施。実際の利用状況を観察し、ユーザーが感じる隠れた不満やストレスを洗い出しました。

- 「注文中に差し込み表示があるとストレスになる」

- 「ファーストオーダーの邪魔は避けたい」

- 「会計金額の確認操作がわかりにくい」

など、ユーザーの生の声=潜在ニーズが明確になったことで、UX/UIのあるべき姿が徐々に言語化されていきました。

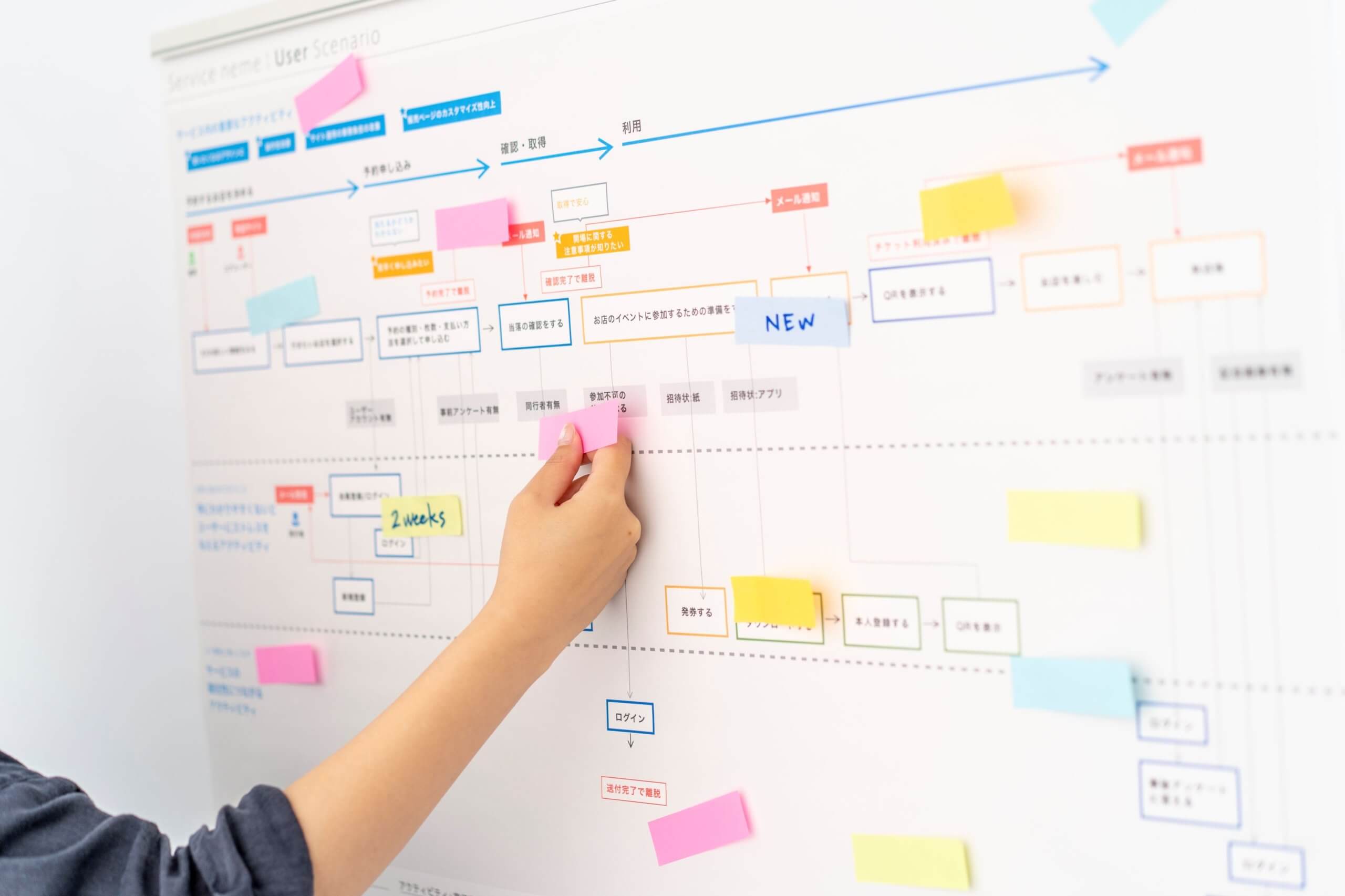

構想を可視化し、共通認識に

抽出したニーズや課題をもとに、クライアント様とのワークショップを開催。サービスの方向性、重要機能の優先順位、実現すべき体験などを整理し、共通認識を形成しました。

「まるでコンシェルジュに注文しているような体験」が、このプロジェクトのコアコンセプトに。

こうして、「誰のために、どんな価値を届けたいのか」が明文化された状態で、設計・デザイン・開発へとスムーズに移行することができたのです。

このプロジェクトが示す「要求定義」の価値

このプロジェクトが象徴するのは、課題がまだ曖昧な段階こそ、要求定義が効果を発揮するという点。

- 「なんとなく不満はある。でも、何が正解かはわからない」

- 「どこから手をつければいいか、整理したい」

そんな状態から始まったプロジェクトを、調査・構想の可視化・価値定義というステップで形にしていったことで、実装前に方向性のズレを防ぎ、成果に直結する体験づくりができました。

このように、課題がまだ“言語化されていない段階”から要求定義を行うことで、 PIVOTはクライアント様とともに「誰のために、どんな価値を届けたいのか」を明文化し、 ブレずに進むプロジェクト基盤を築くことができました。

構想を段階的に育てる要求定義:価値ある開発の“はじめの一歩”とは?

開発を成功に導くために欠かせないのは、「正確な設計図」ではなく、「誰のために、なぜそのプロダクトをつくるのか?」という“原点”の明確化です。

要求定義は、そんな原点を言語化し、チームの共通認識を形づくるための重要なステップ。

そしてそれを、構想レベルから始めることは、最小のリスクで最大の価値を見極める、非常に有効なアプローチです。PIVOTでは、要件に入る前の「構想段階」から、ユーザー視点と事業価値を掛け合わせた“伴走型”の要求定義をご提案しています。

- UIがなんとなく使いにくい気がする

- どこから改善すればいいかわからない

- 新規開発の方向性に自信が持てない

そんなモヤモヤを抱えた時こそ、ぜひ一度ご相談ください。

私たちと一緒に、“本当に価値ある体験”から描く開発の第一歩を踏み出してみませんか?

「要求定義ができてるつもり」になってない? UX視点で確認する「要求定義」セルフチェックリスト

あなたのプロジェクト、“価値の構想”から始められていますか?

「構想段階からの要求定義」という視点で、今のプロジェクト状況を見直してみましょう!

「真ん中に『人』がいる

デジタルサービス」をつくりませんか。

お仕事のご相談やお見積もりのご依頼、具体的なご相談は、こちらからお問い合わせください。