DXの成果を最大化するUX戦略──エスノグラフィー調査で見える“本当の課題”

2025.3.27

もくじ

エスノグラフィー調査DX戦略におけるUXの役割

DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるとき、大事なのは「どの業務を、どんな風にシステムでサポートすれば一番効果的?」をしっかり考えることです。ただ単にデジタル化すれば良いというものではなく、業務全体をよりスムーズにし、生産性を上げることがデジタル化の真の目標です。

デジタル化の取り掛かりにまずは、業務の流れを整理する必要があります。業務一覧やフロー図を使って可視化することで「何をどこまでシステム化すればいいのか」が見えてきます。でも本当にこれだけで、現場の実情や課題を完全に把握することができるのでしょうか…

そこで活躍するのがUX(ユーザーエクスペリエンス)の視点です!

UXの視点を取り入れると言うことは、実際にシステムを使う人にとっての「分かりやすい」「使いやすい」設計を実現する、ということです。

それはつまり、現場が抱えてきた業務上での課題や「もっとこうしてほしかった!」の声に応えることに繋がり、それが業務効率の向上となるのです。

エスノグラフィー調査で現場の”リアル”を反映する

PIVOTでは、業務システムを開発する際にエスノグラフィー調査(現場観察)を取り入れています。

実際の業務環境をしっかり理解し、その場にフィットしたシステムを実現することで、「導入したのに使いにくい…」なんてことを防げるのです。その結果として、より一層DXがスムーズに進み、業務がもっと快適なものへと改善されていきます。DXを推進したいのであれば、システムを「作る側」だけの視点ではなく、「使う側」の視点も大切にするべきだ、とPIVOTでは考えているのです。

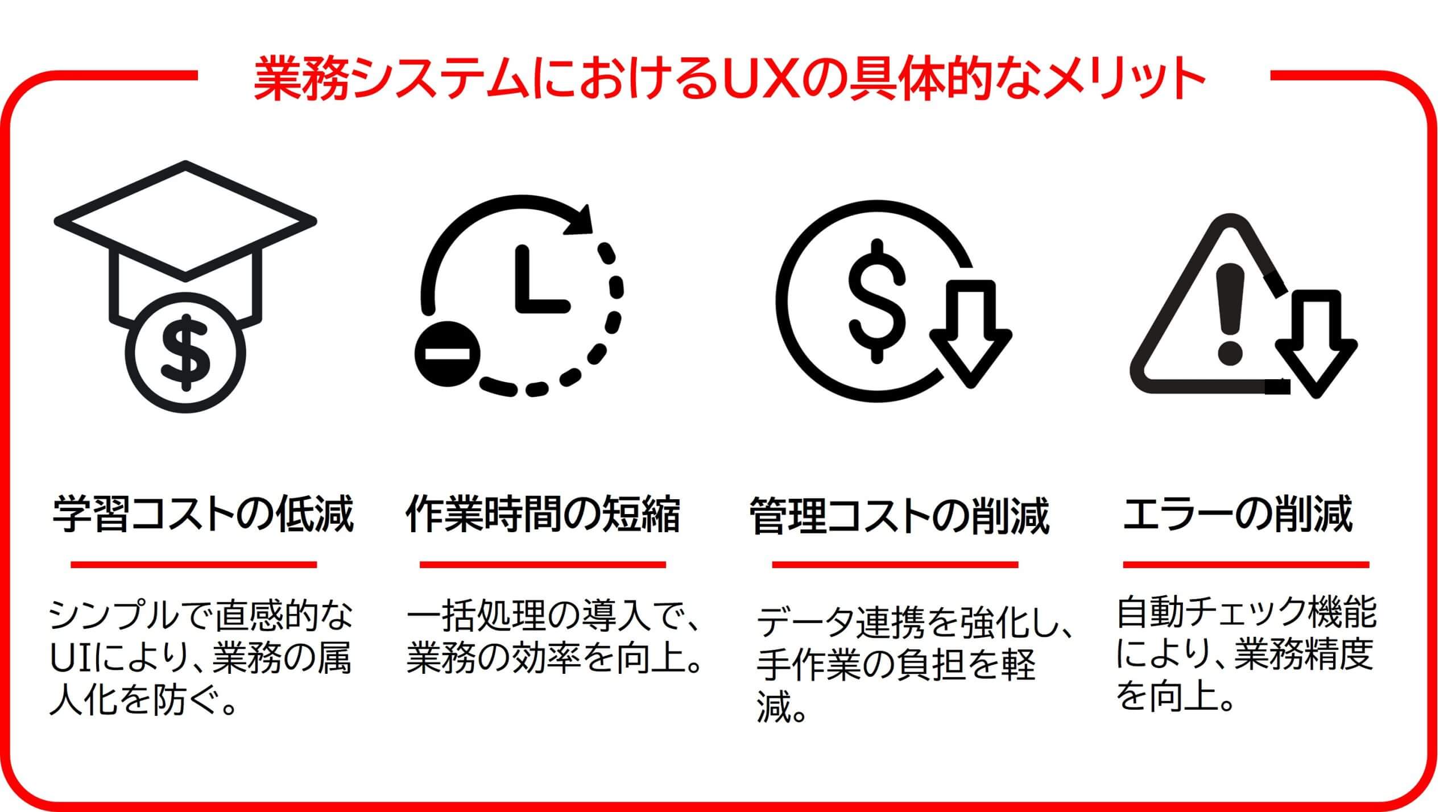

業務システムにおけるUXの考え方とメリット

「業務アプリのUXとは?」を一言で言うならば「使いやすくて、仕事がはかどる仕組みをつくること」ではないでしょうか。業務効率の向上、ミスの削減、直感的なUIデザインにすることで、業務の流れをスムーズにすることを目指します。

PIVOTでは、こうした業務システムのUXを設計するとき「人間中心設計(HCD: Human-Centered Design)」に基づき、ただ機能を詰め込むのではなく、実際にシステムを使う人の目線に立って設計をしています。

単に「こういう機能が必要」と決めるのではなく、現場のリアルな働き方を観察することを重視 = どんな環境で仕事をしているのか? どんな流れで業務が進んでいるのか? 背景を理解することで、より現場にフィットしたシステム開発が実現できるのです。

- 仕事のスピード感はどれくらい?(1日に何回システムを開く? 急ぎの作業は多い?)

- どんな人とコミュニケーションすることが多い?(社内だけ? 顧客とも? チャットが中心? メール?)

- ストレスなく業務が回るには何が必要?(簡単な操作? ミスを防ぐ工夫?)

こうした 「目に見えない業務の流れ」 まで考慮することで、システム導入後の「やっぱり使いにくい…」を防ぎ、スムーズな業務改革につなげることができるのです。

エスノグラフィー調査で業務理解を深める

DXを進めるとき、業務フローを整理したり、ヒアリングをしたりするだけでは、 本当に現場で必要とされているものを把握しきれないことがあります。

業務の本質を理解し、実用的なシステムを設計するためにPIVOTでは、 「エスノグラフィー調査」 を活用しているとお伝えしました。

実際に業務の現場に「弟子入り」する形で調査を行い、業務プロセスや現場の工夫を細かく観察・分析することで、 システム化の精度を高める取り組みを実践しています。

1. 見て覚える(観察)

まずは、現場での業務をじっくり観察し、どのように仕事が進んでいるのかを把握します。

- 業務の全体フロー(仕事の流れは? どこで時間がかかる?)

- 個々の作業のやり方(どんな工夫がある? 自動化できる部分は?)

- 現場ならではの属人的なテクニック(ベテランだけが知る「裏ワザ」は?)

- コミュニケーションの流れ(誰と、どんな情報をやりとりしている?)

★深掘りポイント

業務環境をハード面・ソフト面の両方から分析することで、よりリアルな理解が進みます。

- ハード面:作業場所・機材・ツール(紙のメモ等がカギになっていることも!)

- ソフト面:業務スピード・情報共有の方法(口頭? チャット? 書類?)

2. 師匠に聞く(インタビュー)

観察をするだけでは、「なぜこの方法を使っているのか?」という理由まではわかりません。そこで、実際に業務を担当する人にインタビューし、背景を詳しく聞いていきます。

▼インタビューのポイント

- 観察して気になった点や疑問に思ったことを深掘り

- この方法が定着した理由は?(長年の習慣? 業務上の必然?)

- 今のやり方で困っていることは?(面倒に感じている部分は?)

このプロセスを通じて、「表には出てこない業務の工夫」や「システム化の際に考慮すべきこと」が明確になります。

3. やってみる(体験)

最後に、実際に業務を体験することで、現場の視点をさらに深く理解します。

▼体験のポイント

- 影響が出ない範囲でテスト環境等において業務を再現

- どんな要素が使いやすさに影響するか?を実感

- 「思ったより難しい」「ここはもっと簡略化できるかも」といった気づきを得る

このプロセスがDXを成功させる!

こうした 「見て・聞いて・やってみる」 というプロセスを経ることで、現場の人しか知らなかった属人的な工夫を可視化し、システム化によってナレッジを汎用化することができます。

結果として、

✅ 誰でもスムーズに業務ができる環境をつくる

✅ システム導入後の「使いにくい…」を防ぐ

✅ 企業のDX推進をスムーズに進める

ただシステムを作るだけではなく、現場の業務に本当にフィットする業務システムを実現するために、エスノグラフィー調査は欠かせないアプローチなのです。

開発前のUXデザインフェーズが、コストと手戻りを減らすカギ!

業務システムを改修する際、開発をスタートさせるその前に、UXデザインフェーズを設けることがとても大切です。

このフェーズをきちんと実施することで、開発が進んだ後に「やっぱりここ、使いづらいかも…」といった手戻りを防ぎ、結果的に開発コストの増加を抑えるどころか、むしろ削減することができます。

では、UXデザインフェーズでは何をするのか?

具体的には、エスノグラフィー調査を活用し、業務現場のリアルなニーズを抽出していきます。

その後…

✅画面設計(使いやすいインターフェースを設計)

✅ 操作フローの整理(業務にフィットした動線を考える)

✅ システム要件の具体化(「どんな仕様が必要?」を明確にする)

こうして開発前にシステムの方向性をはっきりさせることで、開発会社との認識ズレを防ぎ、不要な仕様変更や追加コストを最小限に抑えることができます。

このUXデザインフェーズをしっかり踏むことで、トータルのコストや時間を大きく節約、ムダな手戻りを防ぎ、より良いシステムをスマートに導入できるのです。

エスノグラフィー調査の成果をDX戦略に活かす

エスノグラフィー調査で得られた知見は、ただの観察結果ではなく、DXを成功させるための貴重なインプットになります。これを具体的な形に落とし込むことで、より実践的なシステム設計が可能になります。調査で得た情報を、次の2つの視点で整理します。

✅マクロレベル:「サービスブループリント」にマッピングし、業務全体の流れや関係性を可視化

✅ ミクロレベル:「業務フロー図」に落とし込み、実際の作業プロセスや細かい工夫を整理

この整理を基に、業務の「ペインポイント」と「師匠の工夫」を整理、次のようなポイントを明確にします。

🔹 ペインポイント(課題):「この工程で時間がかかっている」「手作業が多く、ミスが発生しやすい」

🔹 師匠の工夫(ノウハウ):「ベテランが無意識にやっている最適化テクニック」「実はこのツールの使い方にコツがある」

こうして、エスノグラフィー調査の知見を活用することで、現場で本当に必要な機能を明確にし、「作ったけど使われないシステム」を防ぎ、UXを考慮した最適な設計を実現できるのです。

さいごに…DXプロジェクトにUXの考えを取り入れるメリット

DXを進めるときにUXの視点を取り入れると、ただデジタル化するだけでなく、「業務の質を向上させ、現場にフィットしたシステム設計」ができるようになります。

✅ 業務の効率化&精度アップ

現場の工夫をシステムに組み込むことで、作業の標準化とクオリティ向上が可能に。

✅ 現場の負担を減らし、スムーズに導入

UXを考慮したシステムなら、使いやすく、定着しやすい。

✅ 業務プロセス全体を最適化

エスノグラフィー調査で本質的な課題を見つけ、根本から改善できる。

DXを成功させるカギは、技術だけでなく「現場を深く理解したUX設計」にあります。 PIVOTは、このアプローチで企業のDX推進をサポートします!

「エスノグラフィー調査」についてもっと知りたい!方はぜひこちらの記事もご覧ください。

「よろず相談窓口」開設中!

ご相談内容、ふわっとしててもかまいません。

デジタルのお悩み専門!よろず相談窓口もぜひご活用ください!

「真ん中に『人』がいる

デジタルサービス」をつくりませんか。

お仕事のご相談やお見積もりのご依頼、具体的なご相談は、こちらからお問い合わせください。